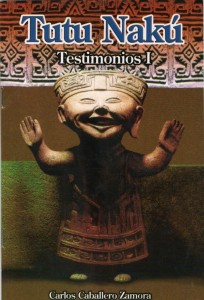

Testimonios I

La incapacidad de comprender el presente nace, fatalmente, de la ignorancia del pasado.

Marc Bloch

Introducción

Hablar de la íntima relación existente entre los significados indígenas paralelos de El Tepeyac y del imaginativamente llamado Teotihuacán requiere aclaraciones fundamentales y necesarias. Lo del Tepeyac es caso cerrado; es un códice que se explica por sí mismo y el que se sepa y se quiera entender al leerlo es solo asunto de la capacidad personal o del deseo y las tendencias de quien lo tiene enfrente y con su sola imaginación puede convertir lo blanco en negro o viceversa.

Muy distinto es el caso del monumental sitio hoy llamado Teotihuacán. Aquí se trata de un expediente abierto y tan abierto a la especulación superficial o interesada como a la comprensión honesta y seria. Explicable; es muy difícil pasar de incongruencias que se manejan como dogmas a significados profundos, concretos, demostrables, que es lo que nos exige un proceso histórico; mismo que nos somete a condiciones de orden, coherencia y unidad de diversos aconteceres y fenómenos. La tarea (en más de un siglo de intentos en Teotihuacán) no es fácil. Y aquí, como en todo vestigio del quehacer humano, la Historia y la Arqueología tienen que ir de la mana, apoyándose mutuamente.

Por principio de cuentas, hasta hoy, finales del 2003, y a solo seis años de que el sitio arqueo1ogico que nos ocupa cumpla un siglo de haber sido presentado al mundo (como uno de los eventos especiales de la celebración del primer siglo de la existencia de México como país independiente) el asunto parece estar más embrollado que nunca, si nos referimos a lo fundamental.

Hasta hoy no se conoce en ni el nombre original de la gran ciudad, ni los nombres verídicos y los significados concretos de sus grandes construcciones. Se ignora quienes fueron, a pudieron haber sido, sus constructores originales y quienes iniciaron su modificación y destrucción. El destacado profesional, Dr. Ignacio Bernal, autor de una guía oficial del, sitio nos dice lo siguiente:

«El sitio nos ha legado sus magnificas ruinas, pero no nos ha legado ninguna palabra escrita. La poco que recogieron pueblos posteriores son solo leyendas; más bien aventuras de los dioses que historia de los hombres.»

Lo anterior es clave y plenamente visible. Hablar de sus más destacadas construcciones (imponentes, hermosas y aparentemente calladas) como dedicadas a La Luna, al Sol y a Venus (Quetzalcóatl) es casi infantil. Es querer darles un significado tolteca (el que gana escribe la historia) y esto no nos sirve; este grupo llego siglos después, cuando el sitio ya había sido, primero «expropiado» (posiblemente siglo IV) y, después, destruido y abandonado. ¿Qué hacer?

Sigamos un sabio consejo, el del Arquitecto y Maestro Ramón Bonfil Castro, cuando aun Presidente de ICOM0S, menciono (AI Auxilio de la 5erpiente Emplumada – Alejandra Xanic – Nacional Geographic en Español- Julio de 2003) lo siguiente:

«No podemos permitir perder este edificio, los monumentos tienen valores artísticos, pero existen sobre todo para leer la historia».

Sigamos, pues, su consejo; hagamos un rápido recorrido por el lugar e intentemos «leer historia» empezando por este mismo monumento, en el que ya se descarto que representa a Quetzalcóatl y es solo «serpiente emplumada».

México: Tu superficie es de maíz

Empecemos por lo más evidente (como en todo proceso 1ogico) y paulatinamente nos iremos internando en lo desconocido para ver que encontramos. Lo más conocido parecen ser sus motivos marinos: caracoles, conchas, olas, etc. Se trata de un mensaje de quienes hicieron esto; refleja un sentido nostálgico y su evidente deseo de señalar el rumbo de su origen. Muy probablemente la costa más cercana, la Costa del Golfo, y esto nos permite empezar por despejar incógnitas. Si lo anterior no nos falla, solo podemos identificar como posibles a olmecas y a totonacos. Los dos han dejado sus huellas en el sitio. Ahora bien, podemos dar el merito a los olmecas, por sus antecedentes de La Venta y su sobresaliente capacidad constructora y artística con la piedra, pero nunca por su capacidad agrícola que, centrada en el Maíz, produjo las civilizaciones mesoamericanas indígenas, prioritariamente esta que nos ocupa: Aquí solo los tutu-naku (totonacos) cuentan, mismos que en Paxil y Cayala (Mizantla) dieron el maíz a los mayas según lo confirma el Popol-Vuh. Pero este dato lo confirmamos nosotros en este documento arqueológico que tenemos enfrente: las pocas serpientes aun visibles (se nos dice que de 150 solo quedan 20) no tienen plumas; emergen de entre hojas de maíz, son, sin la menor duda, las CU5HI-LUWA tutu-naku. Las serpientes cuidadoras de los maizales (control bio1ogico de roedores) y más nos lo asegura su asociación a una figura que simboliza granos de maíz y con los ojos de la cara y los ojos de la mente (algo muy totonaco) y hasta conectados al oído (percepción profunda) que, a no dudar, está en la base misma de la domesticación del maíz. Manejo inteligente, original, de la evolución y de la vida, que ya quisiera España, para solo recordar a sus ciudadanos que nos hicieron creer que aquí no había nada que valiera la pena y que había que cambiarlo todo, hasta la estructura de 1a conciencia de nuestros antepasados autóctonos.

La siguiente lectura de la historia en este edificio es que quienes despojaron a sus dueños originales de este sitio (posiblemente en el siglo cuarto de nuestra era) o fueron cazadores o «aves de rapiña» que odiaban a las serpientes y pésimos agricultores ya que desertificaron el sitio. Además, construyeron una pared para tapar el monumento, le pusieron una «pirámide» enfrente e iniciaron su destrucción, y hoy nos hacen recordar algo fundamental: «solo para destruir no se necesita talento»; la barbarie armada, con toda seguridad, se debe haber ensañado con sus pacifistas e inermes constructores, mismos que, como todo lo que cotidianamente hace toda la familia, con su mecapal, sobre su espalda y con su resistente cuello (todo un cuidadoso y paciente entrenamiento desde muy pequeños) subieron cada piedra y cada puñado de tierra que hoy nos asombra.

Coincido con Krickeberg, W (Las antiguas culturas mexicanas, FCE, 1982): «Es posible que los habitantes de Teotihuacán ni siquiera consideraban esa servidumbre (construir su gran ciudad) como impuesta por la fuerza, a la cual debían someterse de mala gana, pues los edificios de sus amos no se destinaban a sangrientos sacrificios, sino a la veneración de las fuerzas de la naturaleza, de la que dependía su existencia». Y ahora estamos viendo como agradecieron el Maíz.

La historia se repite

Aquí parece haberse iniciado un largo proceso: el de construir una ciudad, ser invadidos y abandonar el sitio para sufrir y aguantar periódicamente lo indecible. Después de este sitio, en el que hoy estamos, tuvieron que abandonar en distintas épocas Tajin, Cantona, Yohualichan, Atenamitic, Matatlan, Chila, etc., y nunca dejaron de ser pacifistas. Hay todos los rastros que lo comprueban: han sido colonizados por chichimecas, toltecas, aztecas y (llovido sobre mojado) por los mismos españoles a quienes ayudaron y a quienes respondieron en Cempoala, también abandonándola. Nadie acepta ser siervo de la casa que le roban.

Y antes de despedirnos de este lugar contemos sus pisos: siete, el numero que los tutu-naku tienen asignado a sus muertos (Alain Ichon, La religión de Los totonacas de la Sierra, INI-CONACULTA, 1990). Este mismo siete lo podemos observar en los siete pisos de la conocida pirámide de «Los nichos», en Tajin. Como vemos, no era necesario perforar y debilitar esta pirámide, ni profanar tumbas sagradas para entender que ahí bien pueden estar sepultados sus genios agrícolas y hasta una que otra serpiente que brillantemente cumplió su tarea.

Pasemos a otro detalle importante, la exposición del monumento. Esta situado a la mitad del lado que mira al poniente. Esta de frente a donde el Sol se oculta, el Sol que da su vida por los humanos, que para los tutu-naku «moría» cada día, y su «sangre flor» aparece majestuosa en los atardeceres. Es obvio que estos añadidos perversos -pared y pirámide- rompieron toda la armonía y la belleza de esa plaza hoy llamada «La Ciudadela».

Caminemos un poco

Pero hemos solo empezado y tenemos que seguir recorriendo el camino de los peregrinos que en días solemnes con sus danzas y cantos transitaban por lo que nosotros llamaremos «La senda del Agradecimiento a la Vida», lo que hoy se conoce como «Calzada de los muertos», que nos conduce al monumento a la MATERNIDAD, que no a la pirámide de la luna.

Al avanzar vemos al oriente la colosal pirámide «del Sol» y hasta podemos visitar el Museo de sitio y recordar a Krickeberg que asegura, refiriéndose a los tutu-naku “…la gente del Golfo es braquicéfala y presenta achatamiento craneano, siendo la de mas pureza la totonaca», Bien; convénzase usted mismo observando los cráneos que ahí se exhiben. Un testimonio más contundente que el de Fray Juan de Torquemada (monarquía indiana) a quien en el siglo XVI los totonacos informaron de la participación de sus antepasados en la edificación de las pirámides que nos ocupan.

Después de este carta desvió regresamos a la calzada y frente al enorme volumen que es esta gran pirámide (un millón de metros chubicos), sentados en los escalones contemplémosla a plenitud. Ahora, no al final, sino al principia, contemos sus pisos: CINCO, y afortunadamente el arqueólogo Matos Moctezuma no le quito el quinto piso que opino que sobraba. Nada sobra, ahí esta, majestuosamente manifiesto el CINCO tutunaku, el numera al que ellos le dan la más alta significación simbo1ica. Su huella digital mejor impresa.

Empezamos: para ellos hay CINCO direcciones; en donde se cruzan las cuatro horizontales hay una quinta vertical (como los chinos) que se afianza en la tierra y apunta al cielo, en donde mora la que algunos han llamado «La gran diosa totonaca de los cielos» NATSI’TNI, la madre del Sol (un astro), la madre del señor del maíz (un ser humano) y la madre muy querida de todo totonaco que llega a este mundo. Además el CINCO esta íntimamente asociado al Señor del Maíz (Sha Chisku Kiliwatkan), el domesticador del maíz, que «vive» en las CINCO variedades originales del maíz y los CINCO granitos de maíz que al sembrarlos son depositados en el hoyo del espeque. Ojala asimilemos esta lección: cuando hay coherencia total entre nuestras convicciones profundas y nuestro acontecer diario, y cuando la cohesión social es tal que podemos aspirar a un objetivo común, los milagros, como este que tenemos enfrente, son posibles. Aquí no se necesito ni la rueda ni las herramientas de acero, y menos todo el impresionante arsenal con que cuenta la tecnología moderna, que de poco sirve cuando le falta lo que vemos: inspiración profunda, voluntad y corazón.

Continuemos, hay mas implicaciones y derivaciones: antes de la infiltración permanente de los nahuas en sus vidas, su semana era de CINCO días «kitsis shanat» (cinco flor). En el aspecto religioso su sumo sacerdote tenía CINCO ayudantes; lo constataron los conquistadores, a quienes CINCO personas tutunaku visitaron espontáneamente e invitaron a Cempoala, su ciudad jardín; en donde al final se pusieron las bases estratégicas para derrotar a los aztecas; capitalizando el enorme descontento de otros grupos nahuas afines, pero cansados de su despotismo y arbitrariedades.

La lista del CINCO es interminable, solo agregare, por su importancia, que su conocida danza celeste, «El Volador», cuenta con CINCO integrantes y aclarare que debido a la constante búsqueda de estos detalles llegue a estar en condiciones de dar a este impresionante monumento que tenemos enfrente, y a sus CINCO pisos, su significación más profunda.

Expliquemos algo

Aquí cabe una aclaración: no más, no menos que llegar a reconstruir una vasija de barro partiendo de la gran padecería de sus tepalcates dispersos, ha sido reconstruir (de muchas conversaciones informales, casuales y dispersas) un significado coherente de gran valor reflexivo, ético, didáctico y hasta evolutivo de esta gran pirámide, que merece una explicación detallada en otro trabajo. Al igual que la vasija reconstruida, tendrá sus fallas, pero su forma y condición inicial será mejor apreciada que como padecería dispersa. Eso espero.

Cualquier persona que hay a intentado saber algo de un grupo indígena sabe que, si quiere captar algo directo, nunca aprenderá nada. No hay libros, no hay conferencias magistrales, no hay confianza, y si se prende una grabadora o se saca una libreta y un lápiz, la información que esperaba se interrumpe bruscamente. Pero de muchas conversaciones aisladas, incluyendo con borrachos y muchachos que siempre dicen su verdad, he sintetizado esto: esta gran pirámide que observamos con admiración solo puede representar a la NATURALEZA (cielo y tierra para los tutu-naku), sin la cual ninguno de nosotros viviría.

Como me han dicho algunos repetidamente, y algunos hasta recitan a Aristóteles sin saberlo, en la vida todo tiene niveles. Obvio, no es asunto de sabiduría griega, es asunto de sentido común y del que cada día se alejan más las culturas puramente urbanas. ¿Donde están estos niveles? Son elementales en cualquier cultura rural: sobre la tierra mineral (simbolizada en la base de esta pirámide) se establece el mundo vegetal (segundo piso partiendo de abajo) y sobre el mundo vegetal y el animal (tercer piso) se establece el ser humano; observen las proporciones comparativas del cuarto piso en donde estamos simbolizados nosotros. Y sobre nosotros (quinto piso) lo que está arriba de nosotros y lo que nos sustenta sin nuestra intervención, LO SAGRADO: el Sol, el aire, el agua, etc., de cara al Universo y no sujeto a nuestros caprichos. Y ahora si podemos apreciar que, al igual que sucedió entre griegos y romanos, ha pasado con los herederos de los invasores nahuas; que no poco se han civilizado (sin saberlo y sin admitirlo) en el desnivelado convivir con los tutunaku.

Criterio respetable

He aprendido hasta alga «filosófico»: de la misma manera que sentimos que la piedra no puede entender a la planta, ni la planta al animal y tampoco el animal al hombre; hay hombres que medran manipulando lo SAGRADO sin poder comprenderlo. De lo sagrado no podemos esperar premios extra; con nuestra vida ya nos está premiando permanentemente y a lo sagrado solo podemos RESPETARLO y AGRADECERLE. Esto es absolutamente básico: es la gratitud y el respeto a la vida y a lo sagrado de la vida, en donde parece sustentares el pacifismo tutu-naku.

Sintetizando lo anterior, considero que la estatura moral, la supervivencia como grupo, la convicción, la conciencia y constancia que han hecho posible este milagro de un mi1lon de metros chubicos de volumen que tenemos enfrente, solo pudieron haber venido de la gratitud a la vida; y que esta gratitud está vigente como una de las grandes virtudes de los tutu-naku no me queda duda, como vivencia directa y personal.

Pero se hace tarde y aceleremos el paso, y como solo nos estamos ocupando de los grandes monumentos y de su significación, tratemos ahora de leer el monumento central, el que esta al final de la Gran Calzada que venimos recorriendo, que es, indudablemente, la meta prioritaria; la gratitud a quien nos dio la vida y nos inicio en ella, ya que hemos venido a este mundo absolutamente imposibilitados para valernos por nosotros mismos.

Natsi`tni

Ya lo hemos aclarado antes y lo reafirmaremos: no se trata de la luna, que para los totonacas, estudiados en cinco comunidades al norte de Xicotepec por Alain Ichon y su grupo, es masculino. Se trata de lo opuesto: LA MATERNIDAD.

En el contexto de los valores de los tutu-naku la maternidad tiene un nombre específico: NATSI’TNI, ala que todos los trabajos que sobre ella he leído llaman desde «la gran diosa de los cielos» hasta «la madre del sol». En mis paseos por la Sierra, a la pregunta que es o quién es NATSI’TNI, los adultos solo han respondido con una actitud de respeto e inclinando la cabeza, como diciendo: «si eso crees, está bien». Mientras que jovencitos y niños, ruidosamente me han dicho: «¡Noo, no es una diosa, son todas las mamacitas» Finalmente, un destacado lingüista tutu-naku de la Universidad de Veracruz me aclaro el misterio: «Lo más cercano a NATSI’TNI es la maternidad, pero la MATERNIDAD con mayúsculas». ¡Aclarado! ¡GRATITUD!

Otro caso de sentido común. Sin nuestra madre no hay tal cosa como nuestra vida. Esta es una condición tan universal y tan admitida por los tutunaku que uno de mis compadres de esa etnia me ha asegurado que no solamente es 1ogico que el Sol haya tenido una madre sino que – áspera pero claridosamente me ha dicho-: «si alguien pario este mundo tuvo que haber sido una hembra». Así que, no fue sorpresa para mí cuando, recientemente, en una revista me entere de que el Universo está creciendo aceleradamente, como una madre que se reproduce así misma.

Nos hemos extendido un poco para poder apreciar mejor lo que aquí esta frente a nosotros en este «Monumento a la Maternidad». Observamos un ingenioso diseño combinado de cuatro niveles (lo humano) y de cinco niveles (lo sagrado) ya sus «pies» una plaza adornada de pequeñas pirámides de cuatro pisos (lo humano) y de un cuerpo adosado de cinco niveles (la naturaleza). La gratitud de todo y de todos en su Cúspide más alta.

Finalizando

Una reflexión: no hay gratitud profunda y sincera sin sensibilidad, y la sensibilidad es una constante intelectual y espiritual. Nos hemos asomado someramente a una cosmovisión sin dogmas, sin recovecos, de un grupo siempre acompañado de la humildad y la pobreza en cuanto a bienes materiales se refiere, pero muy capaz de haber construido lo que hoy hemos admirado y cuyo contenido profundo muchos mexicanos desconocen. ¿Y los indigenistas? Ojala pudieran digerir esto: la potencialidad indígena no es cosa del pasado, es cosa del futuro; es algo que implica remexicanizar a México partiendo de su propia experiencia histórica, y la experiencia histórica que el hoy Teotihuacán representa esta siendo irresponsablemente desaprovechada como lección del indígena de ayer para el indígena de mañana; el niño indígena de hoy, que no necesita renunciar a lo que es para ayudar a que tengamos un Pals mejor. Un País orgulloso de él.

Nos hemos asomado a la Historia y la Historia exige pruebas, rastros, evidencias. Nos hemos detenido un poco en considerar las evidencias que están atrás de la justificación de los tres principios vitales que también están presentes en la pintura indígena del Tepeyac: herencia que no vino del otro lado del Océano.

Comentarios

Todavía no hay comentarios.

Deja un comentario